『工芸都市高岡クラフトコンペティション 東京展』丸の内で開催

注目の展覧会・イベント VOL.77

VOL.1-80

更新

VOL.1

更新

VOL.1-50

更新

VOL.1-26

更新

VOL.1-8

更新

VOL.1-4

更新

VOL.1-31

更新

VOL.1-4

更新

VOL.1

更新

VOL.1-32

更新

VOL.1-3

更新

VOL.1-12

更新

VOL.1

更新

展覧会情報やインタビューなど、工芸に関するさまざま情報を発信しています。

東京都

2026.1.6 – 3.10

日本民藝館

岐阜県

2026.1.31 – 3.15

岐阜県現代陶芸美術館

2026.2.7 – 5.24

豊田市民芸館

2026.2.14 – 3.15

福井県立美術館

INSIGHT

VOL.1-50 更新

工芸トピックス VOL.25

陶芸の街に生きるひとりの少女の純粋さと儚さを描く青春映画『あこがれの色彩』が、2024年5月10日(金)より渋谷シネクイントほか全国で順次公開される。物語は伝統的な焼き物の街を舞台に、折り合いがつかない家族のことや器用に立ち回る大人の都合に葛藤しながら、言葉にできない思いを絵に描き続ける14歳の少女を中心に展開する。本作は有田焼がモチーフとなっており、絵付け師や師匠役の出演者は撮影前に有田で絵付け...

工芸トピックス VOL.24

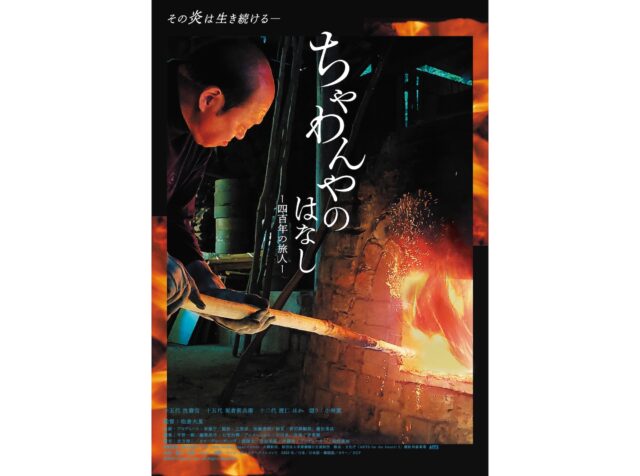

日本と韓国の陶芸文化の歴史と伝統の継承について描いたドキュメンタリー映画『ちゃわんやのはなし ―四百年の旅人―』が2024年5月18日(土)よりポレポレ東中野ほか全国で順次公開される。日本と韓国の陶芸にまつわる歴史は古く、1598年、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出兵時に、九州を中心とした西日本の諸大名が各藩に朝鮮人陶工を連れ帰ったことに端を発している。朝鮮半島の進んだ窯業技術を持つ陶工たちは、日本の地で...

工芸トピックス VOL.23

1816年に新潟県の燕三条で薬罐(やかん)屋として創業して以来、鎚起銅器の技術による製品を作り続けている玉川堂。近年は産地でものづくりの魅力に触れられるような、産業観光への取り組みも積極的に行なっている。新潟県燕市の燕本店、東京・GINZA SIX内の銀座店に続き、新店舗「玉川堂 笄 KOGAI」が2024年3月10日(日)に東京・西麻布にオープンした。店名の「笄(こうがい)」は、この地域の旧町名...

工芸トピックス VOL.22

公益社団法人日本陶磁協会が2023年度の日本陶磁協会賞・金賞受賞者を発表した。日本陶磁協会賞とは、その年の最も優秀な作家に対して「日本陶磁協会賞」を、また陶芸界に大きな足跡を残したベテラン作家および、すでに協会賞を受賞した作家の活動に対して「金賞」を授与するもの。全国の美術ジャーナリスト、ギャラリスト、研究者、陶芸家(過去の金賞受賞者)を中心に構成された推薦委員が挙げた候補者の中から、選考委員が事...

工芸トピックス VOL.21

明治42年に京都で創業した堤淺吉漆店。採取された漆の樹液を仕入れ、精製・調合・調色を一貫して自社で行ない、漆芸材料・道具の販売を手掛けている。独自開発した耐候性に優れた漆は、日光東照宮、姫路城などの国宝重要文化財や、世界遺産建造物の修復、京都迎賓館調度品にも採用され、堤淺吉漆店の国産漆取扱量は現在国内で70%を超えている。漆の文化を未来に繋ぐための活動にも積極的で、漆の魅力と可能性を伝える取り組み...

工芸トピックス VOL.20

2024年1月1日に発生した令和6年石川県能登半島地震によって、石川県珠洲市で活動する珠洲焼の作家の窯や工房が甚大な被害を受けている。能登半島の先端に位置する珠洲市では2022年6月と2023年5月にも大きな地震被害が発生しており、再建したばかりの窯も今回の地震で再び倒壊している。珠洲焼創炎会では支援の声を受け、珠洲焼の復興や作家の支援を目的とした義援金の受付を開始した。 ◾️振込先北國...

工芸トピックス VOL.19

令和6年石川県能登半島地震により、輪島塗事業者の自宅・工房の被害が各事業者から報告されている。輪島漆器商工業協同組合は輪島の産地復興のため、支援金の受付を開始した。募った支援金は職人が輪島塗を再び製作できるように、地の粉工場や漆工場など組合施設の修復、組合員の生活・仕事環境の再建、道具や資材の調達、工房の運営等に使用される予定。詳細については組合のウェブサイトに掲載されている。 ◾️輪島...

工芸トピックス VOL.18

1974年、石川県輪島市に漆器用素地の木地屋として創業した四十沢木材工芸。指物、曲物、ろくろ、刳物まで幅広い木材加工技術を持ち、多様な製品を制作している。オリジナルブランドにも力を入れており、無垢の木の心地良さを日常で楽しめる「KITO」、高度な工芸技術によって木の魅力を引き出した贅沢な器シリーズ「SUI」、子供が使いやすく、成長後にはリフォームも可能な「ara!」など、天然の木の質感を大切にした...

工芸トピックス VOL.17

日本を起点に世界で活動する総合金融グループ、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)が、日本の伝統的な工芸の文化や技術の継承に寄り添い、そこから変化の時代に必要なイノベーションを学ぶことを目的に、「MUFG工芸プロジェクト」を開始する。MUFGは社会貢献活動として「文化の保全と伝承」に積極的に取り組んでおり、日本のものづくりの原点であり、持続可能な未来に向けたヒントも詰まった工...

工芸トピックス VOL.16

青森の伝統工芸・津軽塗をテーマとした映画『バカ塗りの娘』が9月1日に全国公開される。タイトルにある“バカ塗り”とは青森県では馴染みのある、津軽塗を指す言葉。完成までの工程が四十八工程にも及ぶ津軽塗は、バカに塗って、バカに手間暇かけて、バカに丈夫と言われるほど、“塗っては研ぐ”をバカ丁寧に繰り返して作られている。本作は津軽塗の完成までの工程を一つ一つ丁寧に映し出しながら、津軽塗が繋ぐ父娘の絆と家族の...

工芸トピックス VOL.15

東海道に古くからある要所として、多くの旅人で賑わってきた歴史ある宿場町・鞠子宿(まりこしゅく)。自然豊かな里山に佇む築100年の古民家、全5棟がリノベーションされ、「鞠子 工芸ノ宿 泉ヶ谷」が新たにオープンした。開発を担当したのは静岡でまちづくりの事業を担う株式会社創造舎。宿は全て一棟貸しで、太い梁や土間など木のぬくもりあふれる古民家の特徴を生かしながら、快適に過ごせるようリノベーションされている...

工芸トピックス VOL.14

2021年に富山県高岡市にオープンした「金ノ三寸(かねのさんずん)」は、高岡銅器を実際に使う、体感する、生活の中に溶け込ませることで高岡銅器そのものの理解を促進することを目指して生まれた、一棟貸し切りの民家ホテル。鋳物の街・高岡市金屋町の築100年の町家をリノベーションし、外観は千本格子(さまのこ)のある伝統的な意匠を復活させ、内部はモダンなデザインと匠の技を融合させた快適で清潔感のある空間を提供...